一个时代的孤勇者:我叫查海生,我的死与任何人无关

一个时代的孤勇者:我叫查海生,我的死与任何人无关

今天,2022年3月26日,是海子卧轨逝世的第33个年头。

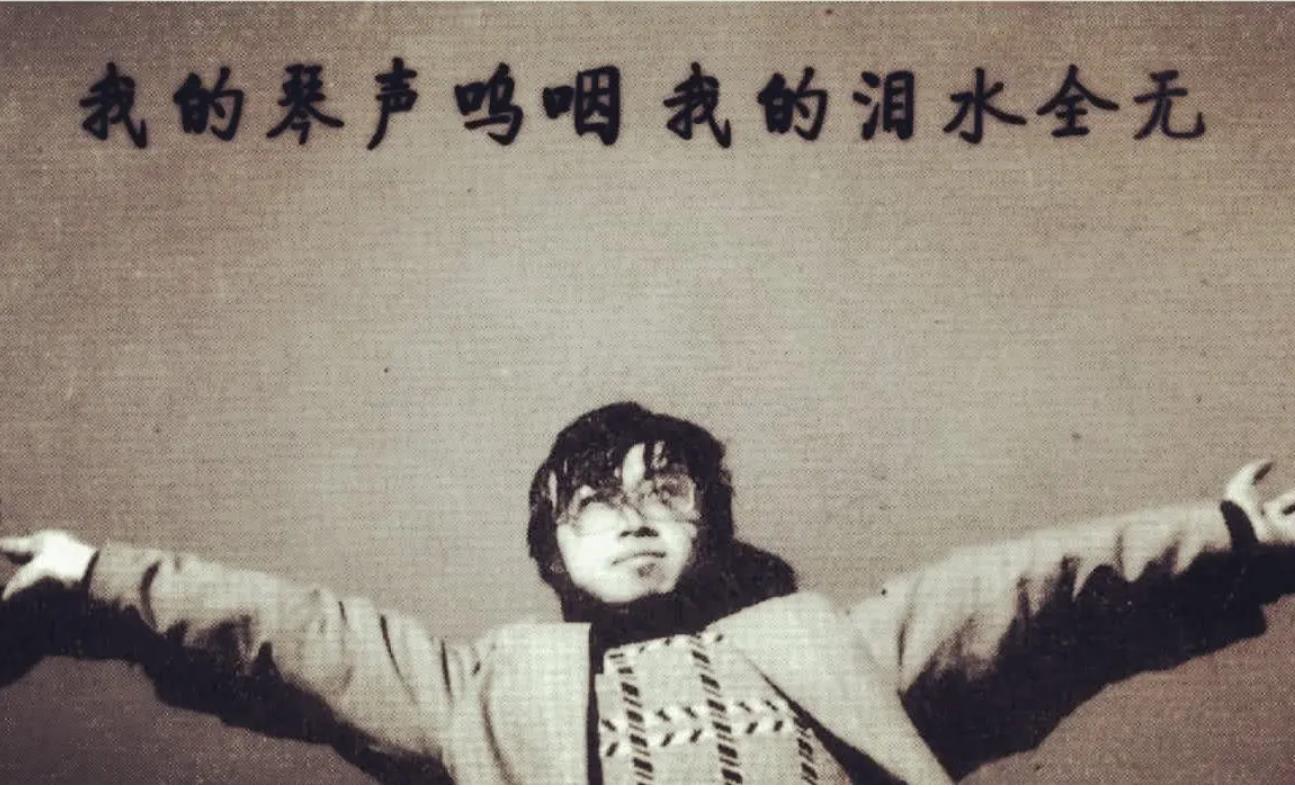

今夜,月儿挂上树梢,明亮,皎洁。月下是一片孤寂与平静。一如三十多年前,海子抬头看见的模样,“明月如镜,高悬草原,映照千年岁月。我的琴声呜咽 泪水全无。”

33年前的今天,海子在山海关的火车轨道上结束了自己的一生。以他想要的方式,静默、热烈、而又永恒......

海子的《面朝大海,春暖花开》被无数的人传诵,但却没有人知道,诗人为什么在给世间所有人送出祝福和温暖后,自己却悄悄告别了这个世界。

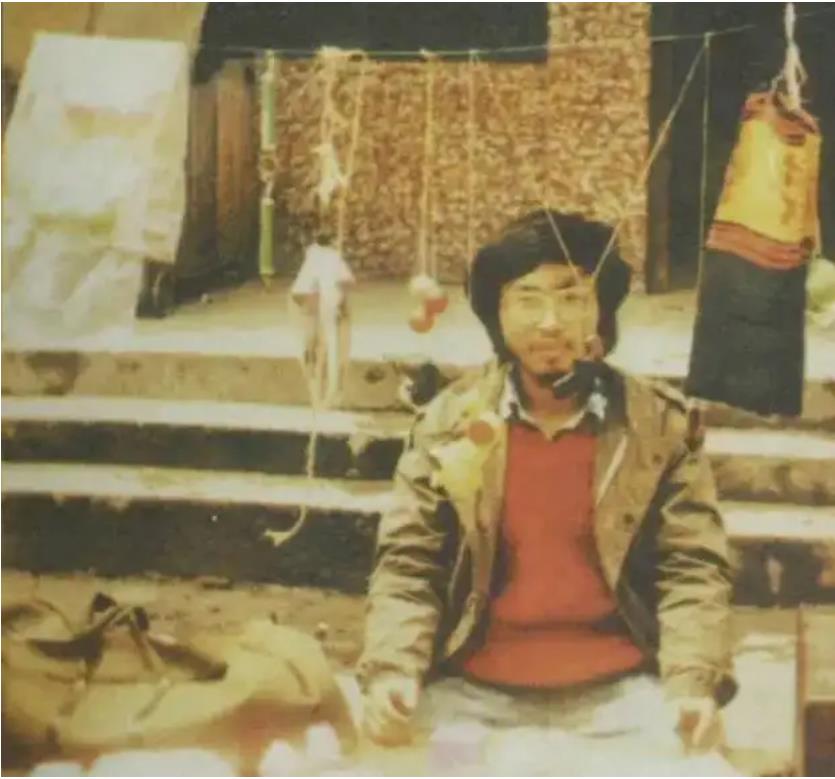

海子的日子一直都是在清贫中度过的。虽然如此,海子依旧没有改变,诗歌就像是他生命的全部,他曾说过,他有三种幸福,太阳,王位和诗歌。从1983年到1989年七年的时间里,他给后人留下了两百多万字的作品。

时光飞逝,岁月无痕。二三十年的光阴匆匆而过,却抹不去诗人曾经存在过的痕迹。

海子的母亲在这二三十年来一遍又一遍地吟诵着儿子的诗。每一首都如数家珍,问及诗的意思,母亲是不明白的,她说我识得字,但是什么意思,我不懂。问到为什么喜欢《亚洲铜》这首诗,她说,他的每一首我都爱。一遍遍地吟诵,一次次地抚摸。这是海子的母亲与自己儿子连结的方式,仿佛也是她触摸儿子的方式。

父亲已经习惯了这几十年来无数的过客不远万里地来到查湾村,来到自己儿子墓前悼念。也许他始终不能够明白,儿子为何会受到如此多陌生人的前来祭拜。儿子是个怎样的人?他回答:“死了,就无意义。要是他还在的话,如果当官,起码都是省委,一分配就是合肥司法厅,可不赖。”

我不禁陷入了思索,我想也许代际的隔阂不止存在于我们现在80、90甚至00后之间,也同样存在于改革开放下,上代与上上代之中。终其一生,海子都是孤独的,乃至于至亲也无法理解他一知半解。母亲的爱无法缓解孩子内心的煎熬;务实的父亲,让海子更加的孤独。死后,仍旧无法得到最亲近人的理解,这是不是注定的永远无法契合的哀伤。

在海子卧轨前两个月,1989年春节他收到了来自前女友的来信,信里她告知海子,她即将出国奔赴未来美好的生活。也就在那时,海子坐在书桌前为前女友,为所有人写下了最后的祝福。我们无法得知当时海子怀着怎样的一种心境写下了这首《面朝大海,春暖花开》:

“陌生人,我也为你祝福

愿你有一个灿烂的前程

愿你有情人终成眷属

愿你在尘世获得幸福

我只愿面朝大海,春暖花开”

海子的离开是决绝的。

临走前,他井然有序地整理了自己所有的物品,将住所打扫得一尘不染。

他写好遗书,带着《新旧约全书》、《瓦尔登湖》,《孤筏重洋》和《康拉德小说选》四本书,最后奔赴了山海关。

海子曾说过,抒情就是血。他的所有作品都呈红色,都是用血浸泡过的。

他用生命做了最后一次抒情,以血腥勇敢的方式,正如他对诗歌炙热的爱。

火车驶过,诗人永远留在了八十年代的最后一个春天。

人们在他身旁发现了最后一封遗书。“我是中国政法大学哲学教研室教师,我叫查海生,我的死与任何人无关。”

海子不是生活在一个与世隔绝的世界,相反,他的诗歌道路始终处在现代主义的重重包围之中。在这样一种环境下坚持诗歌精神和主体意志,坚持原始生命对现代世界的抗辩,是一种孤独而悲壮的英雄主义行为。

海子短暂的一生,有囿于家庭的清贫以及对家庭极力肩负责任的担当;有过困于爱情的爱而不得和挣扎;有过在诗歌中获得的归属,同时又有在诗歌中无人理解的孤独和痛苦。而后两者的失意,或许让海子在深邃的黑暗中越走越远。游走在精神崩溃的边缘,海子最后选择了做一个孤独的勇敢者,去往了属于他的世界。

三十三年后的今天,一首歌曲《孤勇者》与海子是那么的契合:

“爱你孤身走暗巷,

爱你不跪的模样,

爱你对峙过绝望,

不肯哭一场。

爱你破烂的衣裳,

却敢堵命运的枪,

爱你和我那么像,

缺口都一样。

去吗?配吗?这褴褛的披风;

战吗?战啊!以最卑微的梦;

致那黑夜中的呜咽与怒吼。”

-

- 俗称“飞蚂蚁”,酷似长翅膀的蚂蚁,若遇到别用手拍,会分泌毒液

-

2025-02-10 14:41:33

-

- iPhone xs港版和国行选哪个好

-

2025-02-10 08:06:39

-

- 30张风韵犹存老照片:丰盈饱满韵味浓,民国女子少妇风情展

-

2025-02-10 08:04:24

-

- 镇魂街第二季今日正式开播!有多少人真的看懂了第一季的剧情

-

2025-02-10 08:02:09

-

- 桑兰长文回忆与丈夫相爱过往,透露李玮锋管自己叫嫂子!如今她计划在社媒分享

-

2025-02-10 07:59:54

-

- 上海地铁22号线走向最新公布,这些区域将迎来利好!

-

2025-02-10 07:57:39

-

- 不签售不接受采访,《琅琊榜》背后神秘作家海宴,何许人也?

-

2025-02-10 07:55:24

-

- 中国第一保镖:用筷子击穿3公分钢板,曾被巴菲特聘请时薪28万

-

2025-02-10 07:53:10

-

- 教育部不承认一年制硕士学历?

-

2025-02-10 07:50:55

-

- MH370的真相还关注吗?"马航预言":今天,一切谜团都会揭开!

-

2025-02-10 07:48:40

-

- 张若昀和唐艺昕因一场追尾相识的爱情

-

2025-02-10 07:46:25

-

- 女子应聘“高铁餐吧乘务员”交了1200元怀疑被骗 昆明铁路局:未委托第三方公

-

2025-02-10 00:58:07

-

- 看完台湾的5大经典名菜,终于明白,为啥台湾被称为美食天堂了

-

2025-02-10 00:55:52

-

- 「星光」朱晓鹏|非一般的富“二”代

-

2025-02-10 00:53:37

-

- “人脉就是钱脉”,这4点讲透了,建议收藏

-

2025-02-10 00:51:22

-

- 郑凯原子侠表现亮眼,李小龙和周杰伦竟然是同一个超级英雄!

-

2025-02-10 00:49:07

-

- 赵薇被封,事态的发生不是偶然

-

2025-02-10 00:46:52

-

- 盘点那些男变女or互换身体的动漫

-

2025-02-10 00:44:37

-

- 太极拳内功“千斤坠”形成与运用

-

2025-02-10 00:42:22

-

- 四川康定这个野菌,长得太像鸡蛋了

-

2025-02-10 00:40:08

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 顾维钧黄蕙兰所生的两个儿子是谁 两人都没继承父亲的事业

顾维钧黄蕙兰所生的两个儿子是谁 两人都没继承父亲的事业