《于阗国》佛教王国与昆仑美玉之地!神秘西域三十六国之二篇

《于阗国》佛教王国与昆仑美玉之地!神秘西域三十六国之二篇

关于“西域”一词的由来《史记》中的“西域”实际是指汉朝统辖领域以外的“西北国”;而以后所说的“张骞通西域”,实指“张骞通西北国”;荀悦的《前汉记》即已说明。正式使用“西域”一词,是汉宣帝任命郑吉为“西域都护”开始,当时“西域都护”管辖的地区即所谓的“西域三十六国”(最早为五十国,后各国之间吞并为三十六国),(当时乌孙不属于西域范围内)

北魏,太武帝拓跋焘派遣董琬等通使“西域”回来后,中亚许多地区才被看做是“西域”的范围。乾隆时,“西域”已被称做“新疆”;嘉庆时,“新疆”一词就完全代替了“西域”,故《嘉庆大清一统志》就只称“新疆”不称“西域”。

于阗国(yú tián):〖今名为和田。位于中国新疆和阗县附近,历史上接受唐朝统治〗于阗国是古代西域佛教王国,疆域大致包括当代的和田地区,是当时的大国之一。以农业、种植业为主,是西域诸国中最早获得中原养蚕技术的国家,所以手工纺织业发达。尤以出产美玉而闻名天下。

在古代,和田玉被称为“昆仑之玉”、“塞山之玉”、“禺氏玉”、“钟山之玉”、“回部玉”、“昆玉”、“真玉”等。古籍中把昆仑山称为 " 群玉之山 " 或 " 万山之祖 " 。《千字文》中也有 " 金生丽水,玉石昆仑 " 之说。

和田玉由于质地细腻,光洁滋润,颜色均一,柔和如脂,它具有一种特殊的光泽,温润细腻的质地,纯净怡人的色泽,“体如凝脂,精光内蕴,质厚温润,脉理紧密,声音洪亮”。和田玉中价值珍贵的首推“羊脂白玉”,羊脂白玉质地细腻,“白如截脂”,具有特别的滋润,给人以一种亲切温存的美感,是白玉中最好的品种。和田玉韧性极高,它的抗压强度可以超过钢铁,这是人们简直无法想象的事实。经科学测试,这与和田玉的毡状结构有关。

鸦片战争之后,法国矿物学者德牧尔,他以圆明园抢夺的赃物为标本,将和田玉和翡翠进行了检验测定,根据两种玉在硬度上的细微差异,于1863年无耻地命名和田玉为“软玉”(Nephrite)、翡翠为“硬玉”(Jadeite),从此让和田玉背上了“软玉”的黑锅,至今无法翻案。

玉器在中国已经有万余年的历史,玉文化作为中国文明的一个重要组成部分,在中国五千年的文明史中有着无法估量的深远影响。在上古国家成型的初期,玉器一直作为重要的祭器和瑞器出现,三千年前的西周时代,新疆输入的和阗玉已经成为周王朝王公大臣生活中不可缺少的部分,不论祭祀、各种礼仪,朝见皇帝,都必须用玉,而且有一套完整的规定。瑰丽的和田玉,架起了各民族友谊的桥梁,是各民族友谊和团结的象征。中国自古以来有“化干戈为玉帛”之说,表明玉也是和平的象征。

远古时期,有新疆地区西王母向黄帝、尧、舜献玉馆、玉环、玉玖的传说,西周时期,传说周穆王驾着八匹骏马,日行三万里,到昆仑山瑶池会见西王母。与西王母欢会于瑶池之上,在昆仑攻玉的故事。

[此“攻玉”有两层意思,其一是指玉石加工琢磨,其二是指开采山玉,《诗经小雅》曰:“他山之石,可以攻玉”。《穆天子传》曰:周穆王西征至昆仑山,攻玉,下河捞玉。天子攻其玉石,取玉版三乘,载玉万只”而归。

在历史上,于田一度曾是大乘佛教的中心,在中国中源地区传播的佛教,并不是直接从印度传入的,而是通过西域主要是于阗为中介。汉语中“和尚”一词借自于田语,“沙门”一词则借自龟兹语。由此可见中国佛教文化与和田玉通过物质产品和精神渊源的结缘,达成了一种冥冥中天赐的文化姻缘。佛法广大无边,平等圆融,通上彻下:人人要平心静虑,快乐不在外界,幸福在自我心中,唯有透过静思熟虑,少欲知足,舍己为人,自己才能快乐,一切苦恼才会熄灭。

以玉为美,这可从成语中窥见一斑,如,锦衣玉食、金玉满堂、琼楼玉宇、亭亭玉立、玉洁冰清等。王字加一点为玉, 为王者才能有玉;白玉为皇, 只有皇上才能拥有白玉;“玉”和“家”合字为宝,家中有玉才是宝,有金有银都不算是宝;中国的“国”字是口中一个玉字,“玉”早在古代就是国家的象征。

古代和田,是丝绸之路南路的交通枢纽重镇,是重要的丝绸集散地,是西域三大丝都之一。

蚕丝传入于阗的传说:著名佛教旅行家玄奘法师在瞿萨旦那国(古于阗国—今新疆和田附近)听到的一段传说:瞿国原无蚕桑,听说东邻小国已有蚕桑丝织,便遣使东国求获蚕桑种子,但被东国君主回绝,并严令关守,禁止蚕桑种出关。瞿国无计可施,便谦恭备礼与东国求亲。东国君主为了睦邻友好,就答应了这门亲事。瞿国国王派使迎亲时,嘱咐迎亲者密告东国公主,瞿国没有蚕桑丝绸生产,请公主自带蚕桑种子来完婚,今后方能自制丝绸服饰。公主离开东国时,将蚕桑种子密藏于头上的帽子内,出境时,守将搜遍了所带物品,只是不敢检查公主的帽子,从而使桑树和蚕种带入了瞿国。

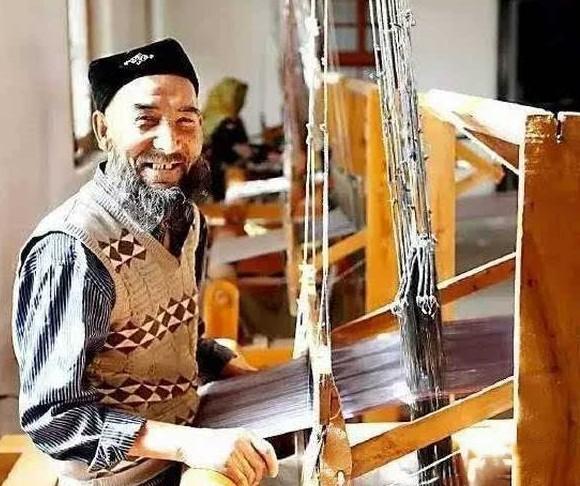

中原的养蚕植桑、缫丝纺织的高超技艺为今日的西域留存了一张千年的非遗名片——艾德莱斯绸。和田地区出土了许多精美的纺织品,尤以山普拉墓葬出土的纺织品最为精美,且数量居多。据考古资料,服饰中保存较好的织物共207件,有毛织物、丝织物、棉织物、毡制品和皮制品五大类,有成人及儿童套头长衣、开襟外套、毛布裤子、灯笼裤、刺绣毛布裙、靴鞋、饰物等样式,纹样有风景、植物、动物和人纹,织物中"人首马身"纹和"武士"像以其文化意义、表现手法而著名。

艾德莱斯意为“扎染”,是指采用古老的扎经染色法工艺,先染后织,制作工序细致繁琐,已经被列为“国家级非物质文化遗产”。

艾德莱斯绸编制染织工艺极其复杂,做工精细,所有工序全部由匠人手工操作完成。全部采用蚕丝生产,未添加任何辅助纺织原料,采用天然植物染料染色。和田至今仍保留着最古老传统缫丝方法。缫丝是制丝过程的一个主要工序。原始的缫丝方法,是将蚕茧浸在热盆汤中,用手抽丝,卷绕于丝筐上。盆、筐就是原始的缫丝器具。其生产工艺流程:首先将蚕茧煮沸抽丝——并丝——卷线,然后经过扎染——图案设计——捆扎,最后分线——上机——织绸,形成成品。

艾德莱斯绸按色彩可分为黑、红、黄和多色调艾德莱斯。图案源于生活,富于变化,花样繁复,在尺幅之中融入民族特色。布料柔软轻盈飘逸,色彩对比强烈,身着艾德莱斯衣裙的姑娘,成为广袤西域中一道靓丽清爽的风景线。

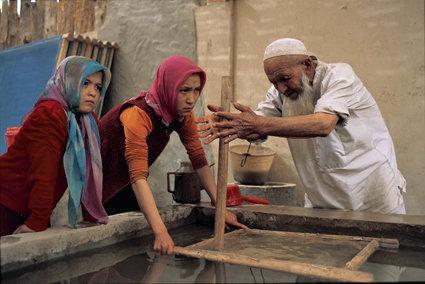

西域和田留存着另一张千年的非遗名片——纸业活化石桑皮纸技艺。

纸业活化石桑皮纸相较于声名远扬的艾德莱斯绸,同样被列入国家级非物质文化遗产的桑皮纸更像是一颗丝路遗珍,等待着人们拂去岁月蒙尘,重焕生机。

桑皮纸被称为人类纸业的“活化石”,在千百年历史进程中,曾经一度是造纸业的主角。古时桑皮纸主要用于高级包装、制伞、糊篓、做炮引和书画用纸。因较长的制作周期和繁琐的制作工序,桑皮纸产量稀少,逐渐退出历史舞台,成为纸中贵族,如今多用于高档书画。

从和田市吉亚乡出发,驱车40分钟,就到了被称为“桑皮纸之乡”的墨玉县普恰克其乡。这条长约2公里的街道藏有52位桑皮纸工艺传承匠人,也是整个新疆最后一处手工制作桑皮纸的地方。在这里游客不仅可以买到桑皮纸张、桑皮纸笔记本,还可以进入桑皮纸非物质文化遗产传承人的家里,体验桑皮纸制作。

桑皮纸以桑树内芯为原料,需经浸泡、蒸煮、捶打、发酵、入模、晾晒等多项工序制成,整个制作周期在20天以上。阳光下的桑皮纸薄如蝉翼,被晒得透亮,显出一种琥珀色的斑斓。而这样的纸张韧性极佳,吸水性强,且不易褪色。岁月更迭,一张张桑纸默默记录着那些远去的历史!

魏晋至隋唐,于阗国一直是中原佛教的源泉之一。二十世纪末佛教传入后,逐渐成为大乘佛教的中心,据说「佛」字就译自于阗语,由此便不难理解为什么于阗是当时大乘佛教的中心。

高僧玄奘自天竺归国的途中在于阗停留数月,每日设坛,弘扬佛法。其实玄奘留在这里数月还有个隐情——当年他出国没有取得官方的许可「冒越宪章,私往天竺」他怕贸然回去受到唐太宗的责罚,所以在于阗写信,信中详述了一路的见闻以及渴望回到故土弘扬佛法的心愿,托商旅带到长安,好在唐太宗也急于了解西域的情况,不但没有训责玄奘,还命于阗国王派人护送回到长安。

于阗国(前232—1006年)是古代西域佛教王国,中国唐代安西都护府安西四镇之一。地处塔里木盆地南沿,东通且末、鄯善,西通莎车、疏勒,盛时领地包括今和田、皮山、墨玉、洛浦、策勒、于田、民丰等县市,都西城(今和田约特干遗址)。

于阗君主的国姓为尉迟(读音yù chí),因仰慕唐朝,有两位君主改姓李,他们分别是尉迟僧乌波(李圣天)、尉迟苏拉(李从德)国祚长达1238年。古代居民属于操印欧语系的吐火罗人。1006年被喀喇汗国吞并,逐渐伊斯兰化。11世纪,人种和语言逐渐回鹘化。

《汉书·西域传》载:“王治西城,去长安九千六百七十里。户三千三百,口万九千三百,胜兵二千四百人。辅国侯、左右将、左右骑君、东西城长、译长各一人。东北至都护治所三千九百四十七里,南与婼羌接,北与姑墨接。于阗之西,水皆西流,注西海;其东,水东流,注盐泽,河原出焉。多玉石。西通皮山三百八十里。”

神秘西域三十六国之二篇!《于阗国》佛教王国与昆仑美玉之地!

未完待续,敬请期待!

我是@憨牛户外领队,爱新疆,爱旅行,爱美食!愿我的文字给朋友们带来一个不一样的西域秘境!

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

-

- 诸子喻山水,人生大智慧

-

2025-01-21 05:13:04

-

- 西藏獚与京巴狗

-

2025-01-21 05:10:49

-

- 郑州民办初中全视角-新兴的“贵族”:郑州一八联合国际学校

-

2025-01-18 10:07:27

-

- 神奇的魔术海绵—纳米海绵

-

2025-01-18 10:05:12

-

- 山东临沂市费县—义和庄的来历与传说

-

2025-01-18 10:02:57

-

- 日本明治维新150周年(三):樱田门外之变

-

2025-01-18 10:00:42

-

- 农村人儿时的玩物,高级血统1只近2千元,独角仙为啥成了宝贝?

-

2025-01-18 09:58:27

-

- 锦灰堆-逝去的传承

-

2025-01-18 09:56:12

-

- 狐妖小红娘:这些感人至深,催人泪下的语录,你还记得吗?

-

2025-01-18 09:53:57

-

- 红娘小狐妖(红月篇)

-

2025-01-18 09:51:42

-

- 悲壮的滕县保卫战(二):孙震命王铭章率三千人死守滕县城

-

2025-01-18 09:49:27

-

- 1192弄老上海风情街,有人觉得很穿越,有人觉得特别low

-

2025-01-18 09:47:12

-

- 80 90后的经典游戏,哪一款是你的童年回忆

-

2025-01-18 01:08:17

-

- 五本民国的言情小说:经年一曲故人戏,你我皆是戏中人

-

2025-01-18 01:06:02

-

- 四个大门口组成一村庄 南宁万秀村说不完的老话

-

2025-01-18 01:03:47

-

- 世界之最-龙卷风

-

2025-01-18 01:01:32

-

- 聚会拍出好照片,21种集体拍照的姿势 很实用哦!

-

2025-01-18 00:59:17

-

- 教你五种同事英文说法,比yokefellow更地道的表达

-

2025-01-18 00:57:02

-

- “扯淡碑”真的是“时空穿越”的实锤?考古专家为此争论不休

-

2025-01-18 00:54:47

-

- 钱江贝纳利 Leoncino 幼狮500 天猫3.48万起售

-

2025-01-18 00:52:32

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官)

牛蒡是牛的什么器官(牛杂中牛蒡是牛的什么器官) 顾维钧黄蕙兰所生的两个儿子是谁 两人都没继承父亲的事业

顾维钧黄蕙兰所生的两个儿子是谁 两人都没继承父亲的事业